クラウド環境の監視とは。マルチクラウド環境の運用課題を解決する手段

クラウドサービスは、企業のワークフローや情報共有を支える基幹システムとして広く活用されています。しかし、システムの障害やパフォーマンスの低下が起きると、業務の停止につながる可能性があるため、クラウドサービスの稼働状況を監視することが求められます。

ただし、運用保守については各クラウドサービスのベンダーに依存するため、監視においてはオンプレミスの環境とは異なる運用課題があります。

この記事では、クラウド環境の監視が必要とされる理由や情報システム部門(以下、情シス)による運用課題、課題を解決する手段について解説します。

\情シス担当者が知っておきたい、データベース運用の効率化はこちら/

目次[非表示]

クラウド環境の監視とは

クラウド環境の監視とは、企業が利用するクラウドサービスを構成するITインフラの稼働状況を監視することです。

監視対象となるITインフラには、以下が挙げられます。

▼クラウド環境における監視の対象

- クラウドサーバ

- ネットワーク

- OS

- ミドルウェア

- アプリケーション

- データベース など

クラウドサービスでは、社内に物理的なサーバやデータベース、ソフトウェアを保有しないため、オンプレミス環境と同じ方法で監視することが難しくなります。

企業がクラウド環境の監視を行うにあたっては、クラウドサービスごとにベンダーが提供する監視ツールを活用して各種リソースへの監視を行うことになります。

社内システムの運用監視についてはこちらの記事をご確認ください。

クラウド環境の監視が必要とされる理由

クラウドサービスを構成するITインフラを安定稼働させるには、クラウド環境の監視を行うことが必要です。具体的な理由には、以下が挙げられます。

▼クラウド環境の監視が必要とされる理由

- パフォーマンスの維持・向上

- セキュリティリスクの低減

- 障害発生時の復旧迅速化 など

クラウドサービスにおけるデータベースのリソース不足やサーバ・ネットワークの負荷が発生すると、処理の遅延、サービスの停止などを招きます。このような問題を防ぐには、CPU・メモリの使用率やアクセス状況などを監視して、パフォーマンスを管理することが求められます。

また、場所・デバイスを問わずアクセスできるクラウドサービスには、不正アクセスやマルウェアの感染拡大などのセキュリティリスクが伴います。セキュリティ侵害の防止と被害の最小化を図るには、クラウド環境の監視によって不審な動作やアクセスを検知して、迅速な初動対応につなげる必要があります。

クラウドサービスの稼働状況をリアルタイムで把握することは、障害の検知と復旧対応の迅速化によって、システムの可用性を高めるためにも重要です。

情シスがクラウド環境の監視を行う際の運用課題

オンプレミスと混在したハイブリッド環境や、複数のクラウドサービスを組み合わせて構築したマルチクラウド環境では、情シスによる監視対応が煩雑化しやすく、運用負荷が大きくなる可能性があります。

情シスが直面しやすい運用課題には、以下が挙げられます。

ベンダー提供の監視機能だけでは不足する

クラウド環境の監視では、ベンダーが提供する監視ツールを使用します。しかし、ベンダーによって監視の仕組みやカスタマイズできる範囲が異なるため、企業のセキュリティポリシーを満たせない場合があります。

また、現場のニーズに応じてクラウド上で提供されるリソースを柔軟に調整することから、クラウド環境は動的に変化します。固定のインフラを静的に監視するオンプレミス用のツールだけでは、クラウドに必要な監視対象をカバーすることが難しくなると考えられます。

監視対象が多岐にわたり運用負荷が大きい

ハイブリッド環境やマルチクラウド環境では、オンプレミスとクラウドの両方に対して多岐にわたる対象を監視する必要があり、運用負荷が大きくなります。

クラウド環境の監視で運用負荷を招く原因には、以下が挙げられます。

▼運用負荷がかかる原因

- オンプレミス・クラウド環境を一度に監視できない

- リモートワークの普及でユーザー側のアクセス環境が多様化している

- クラウドサービスごとに異なる監視ツールを行き来する必要がある など

上記のようにシステム環境が複雑化している状態では、クラウドサービスごとに異なる監視ツールを利用すると非効率な運用になってしまう課題があります。

多層化された環境により障害の原因特定が難しい

クラウド環境では、仮想化・コンテナ技術によってシステムが多層化され、データベースやアプリケーションサーバの構造が複雑化しやすくなっています。

1つの監視ツールだけではシステムの全体像を把握できないため、障害が発生した場合に原因がどこにあるのか特定が難しくなります。

また、情シス担当者が複数の監視ツールを確認して、状況の確認や原因特定のための情報収集を行う必要があり、復旧までの時間が長期化しやすい課題があります。

マルチクラウド時代のクラウド監視の課題を解決する手段

単一のクラウド環境であれば、ベンダーが提供する監視ツールで対応する選択肢もありますが、複数の環境にデータが存在するマルチクラウドでは、監視の運用負荷が大きくなります。

効率的にクラウド環境の監視を実施するには、複数のクラウドサービスの稼働情報を自動収集してシステム構造を可視化できるツールの活用が有効です。

日本エクセムでは、データベースにおける監視運用を効率化するソリューションを提供しています。

▼MaxGaugeの特徴

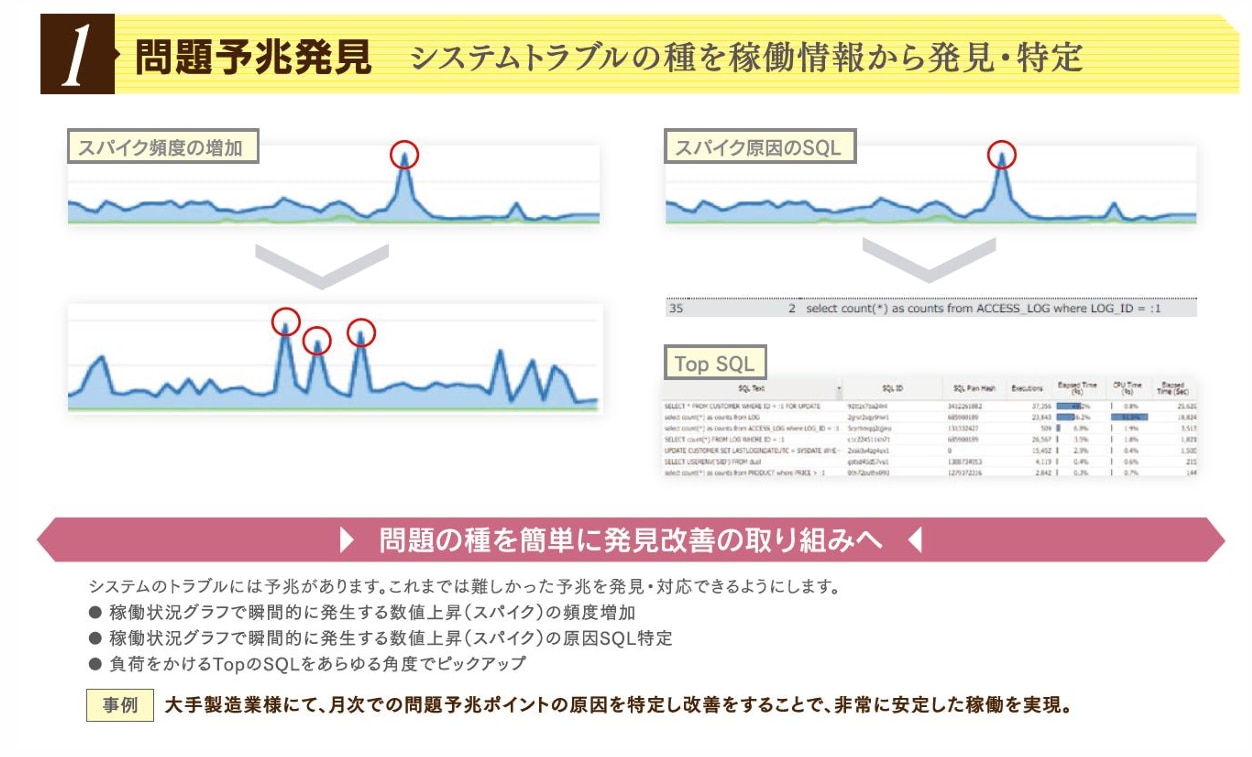

『MaxGauge』は、リアルタイムによる稼働情報の収集によってデータベースのパフォーマンスを可視化・管理するツールです。データベースやアプリケーションサーバ、OSなどの基板レイヤーのパフォーマンスを監視して、問題の早期発見と原因特定・復旧の迅速化を実現します。

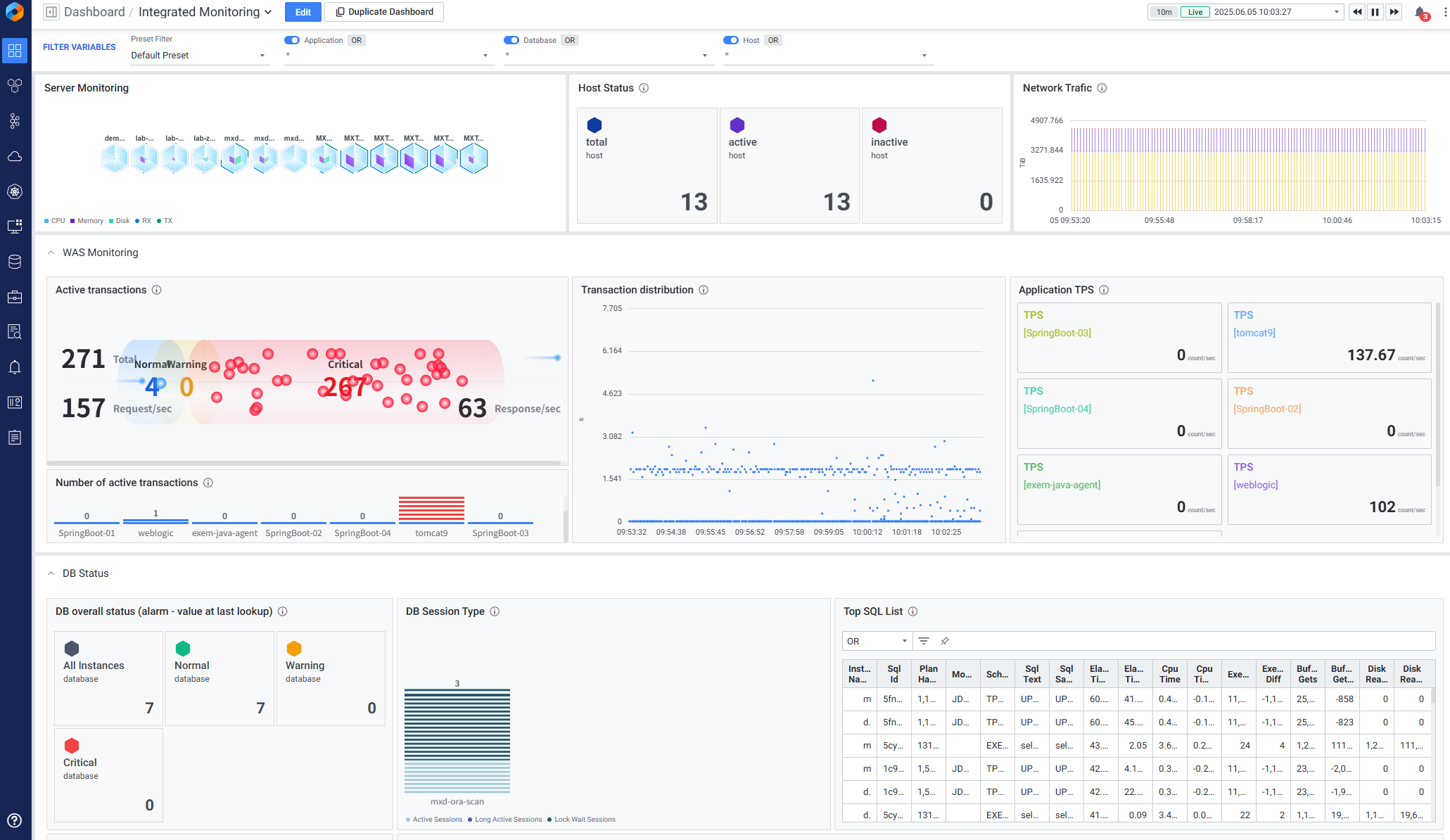

▼exemONEの管理画面

『exemONE』は、システム全体の稼働状況を可視化して、問題の発見から原因の特定、改善策の実行、経過診断に至るまでのプロセスを一元化したプラットフォームです。『MaxGauge』の対象となるデータベースの領域をシステムのインフラ全体に拡張したことで、マルチクラウド環境やハイブリッド環境でのオブザーバビリティ(可観測性)の向上を実現します。

詳しくは、こちらの資料をご確認ください。

まとめ

この記事では、クラウド環境の監視について以下の内容を解説しました。

- クラウド環境の監視の概要

- クラウド環境の監視が必要とされる理由

- 情シスがクラウド環境の監視を行う際の運用課題

- マルチクラウド時代のクラウド監視の課題を解決する手段

クラウド環境の監視は、クラウドサービスのパフォーマンスを維持するとともに、セキュリティ侵害やシステム障害による復旧対応を迅速化するために必要といえます。

一方、ハイブリッド環境やマルチクラウド環境では、監視対象の増加やシステム構造の多層化などによって監視負荷が増加しやすくなっています。

ベンダーが提供する監視ツールでは、社内システム全体の稼働状況を管理できないため、オンプレミスやクラウドの両方を統合して監視できるツールの活用が有効といえます。

日本エクセムの『MaxGauge』は、データベースやアプリケーションサーバに関する稼働情報を自動で収集して、リアルタイムによる監視と可視化を行えるツールです。また、システム全体の稼働状況を可視化する新製品『exemONE』のリリースも予定しています。

クラウド環境の監視に関する運用の効率化やシステム可用性の向上について課題をお持ちの方は、ぜひご相談ください。

製品に関する詳しい内容は、こちらの資料をご確認ください。