神保町テック便り : 重いSQLはどれ?Top N分析で負荷の実態を見抜く

目次[非表示]

こんにちは、日本エクセムです。

神保町テック便りの第4回では、exemONE の分析ビュー「Top N Analysis」をご紹介します。

毎日大量に実行されるSQLの中から、「今、調査すべきSQLはどれか?」を絞り込むのに非常に有効な機能です。

トラブルはなくても、重いSQLはある

パフォーマンス問題が表面化していないからといって、システムが効率的に動いているとは限りません。

気づかないうちに、「処理が重くなっているSQL」や「実行回数が異常に増えているSQL」が存在し、全体のリソース消費や応答性能にじわじわと影響を与えているケースは少なくありません。

特にクラウド環境では、リソースの使用量がそのままコストに直結するため、「重い処理を放置しない」ことが重要な運用課題になります。

目に見える障害が起きていなくても、日々の無駄なリソース消費を減らすことが、性能改善とコスト最適化の両面に効いてきます。

そんなときに活躍するのが、Top N Analysisです。

Top N Analysisとは?

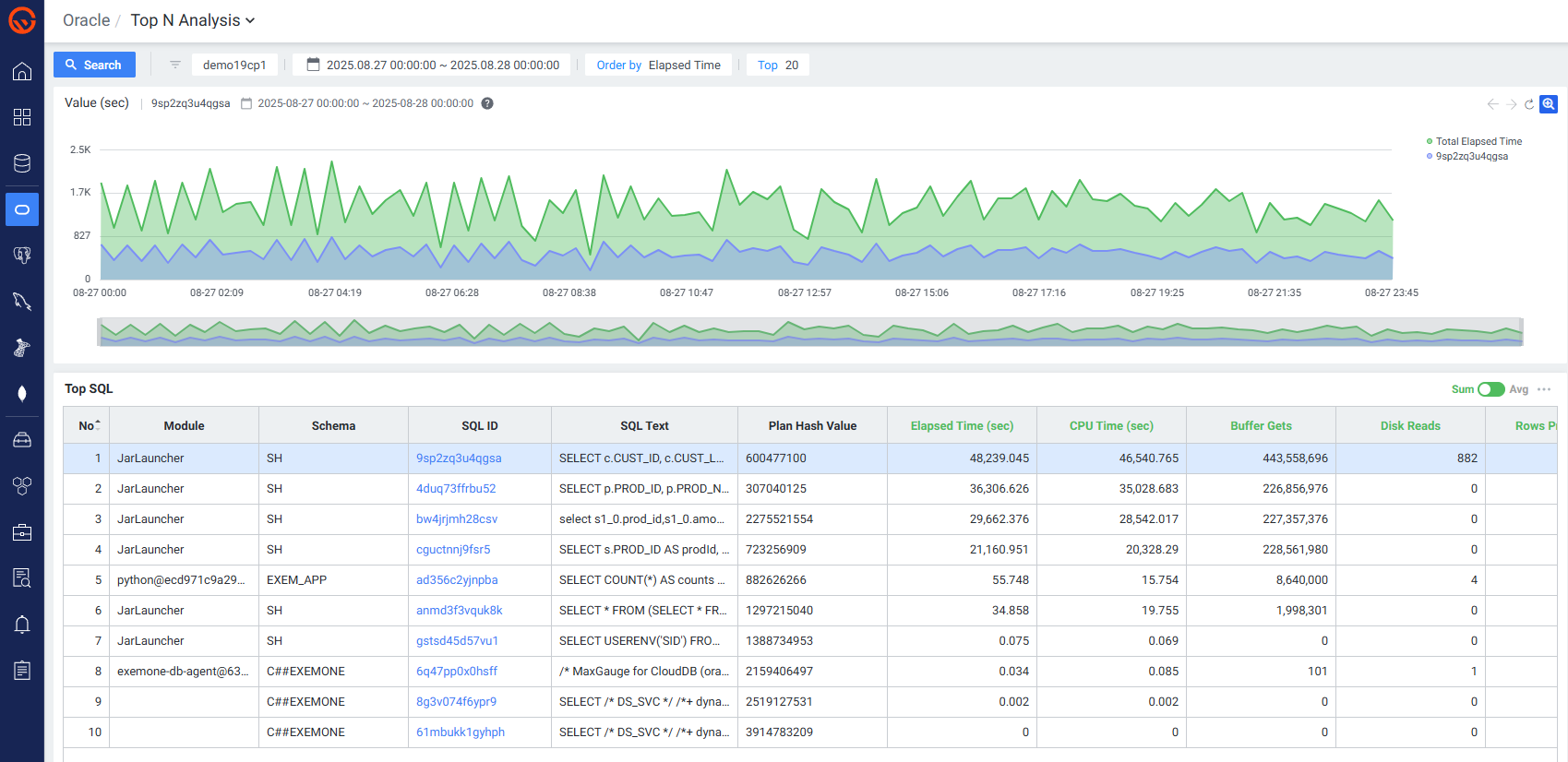

Top N Analysis は、指定した時間帯に実行された SQL の中から、負荷の高いものをランキング形式で表示するビューです。

exemONE が取得した統計データに基づいて、SQLごとのパフォーマンス指標を一覧化し、調査対象の優先順位を視覚的に把握できます。

指標を切り替えて、さまざまな視点で分析

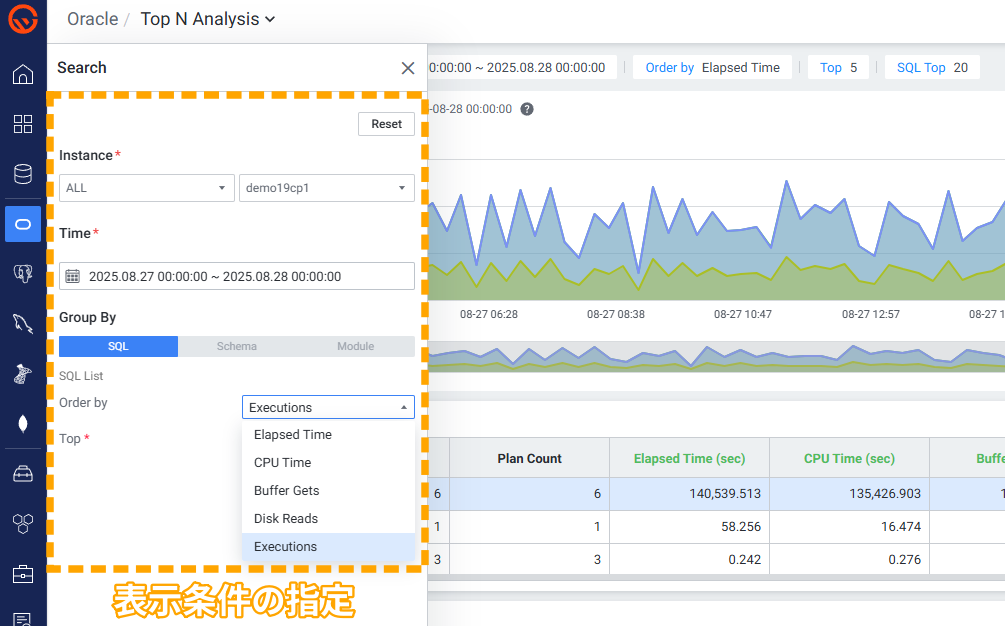

ランキングは、以下のような指標で並び替えることが可能です

- Elapsed Time(実行時間)

→ 時間のかかっているSQLを特定

- CPU Time(CPU使用時間)

→ CPUを多く利用しているSQLを特定 - Buffer Gets(バッファ読み取り数)

→ データベースバッファキャッシュからの読み取りが多いSQLを把握 - Disk Reads(ディスク読み取り数)

→ ディスクからのデータ読み取りが多いSQLを把握 - Executions(実行回数)

→ 実行頻度が高いSQLを把握

このように、単純な「重さ」だけでなく、「多さ」や「効率の悪さ」に着目した多角的な分析が可能です。

◆ ランキングの表示条件は様々な条件を指定することができます

SQLの詳細な調査にもスムーズに連携

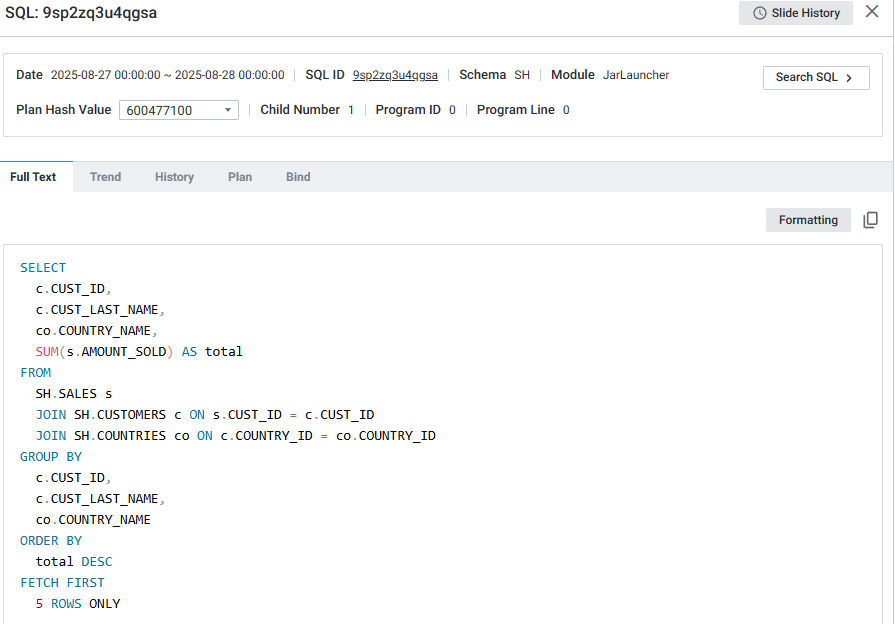

ランキングに表示されたSQL_IDのリンクをクリックすると、そのSQLの詳細が確認できる画面に遷移できます、各種情報はタブで切り替えることができます。

これにより、単なるランキング表示にとどまらず、「なぜ重いのか?」を追求する調査へとシームレスに移行できます。

SQL Text

対象SQLの全文を確認することができます。

Trend

対象SQLの実行統計を確認することができます。

History

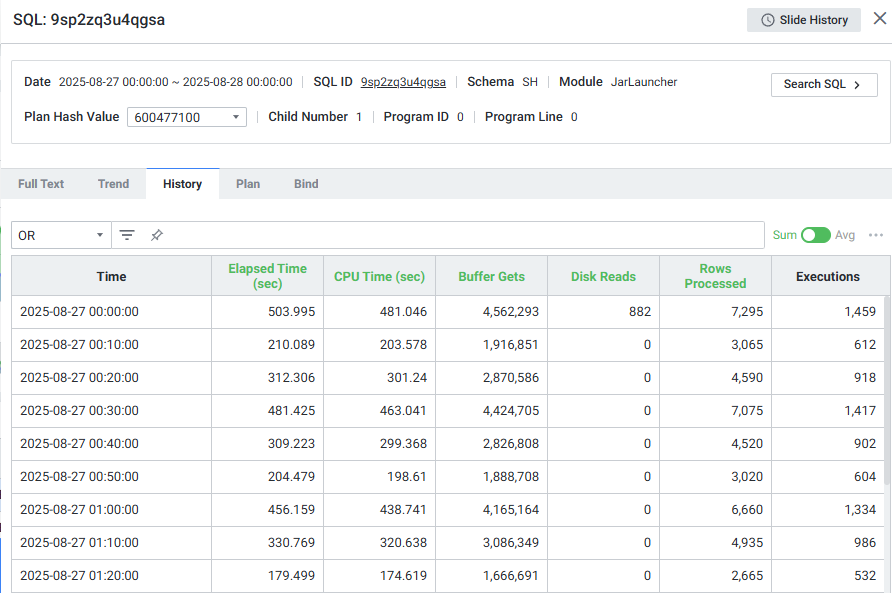

対象SQLを10分毎に集計した実行統計を確認することができます。

Plan

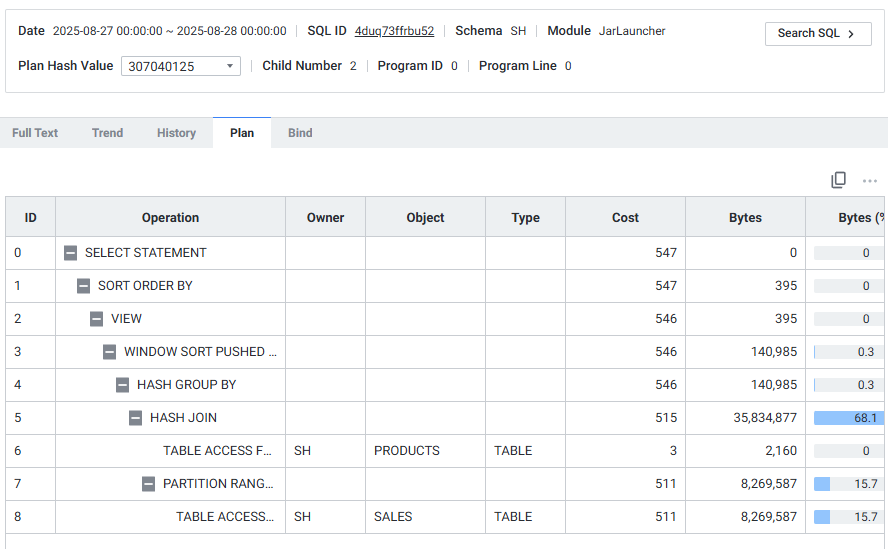

対象SQLの実行計画を確認することができます。

どんな場面で使える?

Top N Analysis は、次のようなシーンで特に威力を発揮します:

急に負荷が高くなった時間帯で、**「何が実行されていたのか?」**を特定したいとき

SQL チューニングの対象を、影響の大きいものから優先的に絞り込みたいとき

実行回数の多い SQL の中から、見直すべき非効率な処理を見つけたいとき

加えて、Oracle Database、PostgreSQL、MySQL、Microsoft SQL Serverなど、異なるデータベース製品でも共通の分析手法で調査できるのも、大きな特長です。

オンプレミスでもクラウドでも、データベースの種類や環境に左右されることなく、同じ画面・同じ操作で分析できるため、チーム内でのノウハウ共有や運用効率の向上にもつながります。

SQL の“量”と“質”のインパクトを客観的に比較できるこのビューは、分析の出発点として非常に有効な機能です。

“予兆を見つける”ではなく、“変化を観察する”という習慣

重要なのは、「予兆を探す」のではなく、日々の変化に自然と気づける“観察の習慣”を持つことです。

Top N Analysis で定期的にSQLの傾向を確認することで、重大な障害の前兆になりうる“ちょっとした違和感”に早期に気づけるようになります。

可観測性(オブザバビリティ)は、障害が起きてからの調査のためだけではありません。

日々の運用の中で気づいた変化が、将来のトラブルを未然に防ぐ重要なヒントになるのです。

最後に

SQLがシステム全体のパフォーマンスやコストに与える影響は、思っている以上に大きいものです。

Top N Analysis を活用することで、重い処理や異常な傾向を見逃さず、適切なチューニングや調査にスムーズに着手できます。

日々の運用のなかで変化に気づくことが、将来的な障害やリソースの無駄を未然に防ぐことにもつながります。

小さな違和感を見逃さず、観察を続けることが、安定したシステム運用の第一歩です。

どうぞ次回もお楽しみに!