システム運用管理とは。クラウド化で生じる新たな課題と解決のためのポイント

社内のシステムを安定稼働させるには、ハードウェアやソフトウェア、ネットワーク、データベースなどのITインフラの運用管理を行うことが欠かせません。

近年では、クラウド環境でのシステム構築によってITインフラが多様化・複雑化しており、運用管理に関する新たな問題も生まれています。

この記事では、情報システム部門(以下、情シス)が対応するシステム運用管理の業務や生じている課題、課題の解決を図るポイントについて解説します。

\情シス向け! “可観測性”で変わるデータベース運用についてはこちらの資料から/

目次[非表示]

システム運用管理の対象

システム運用管理とは、社内のITインフラが正常に稼働するように監視や各種設定、セキュリティ管理などを行うことです。情シスが対応するシステム運用管理の対象は、大きく3つに分類されます。

▼システム運用管理の対象

分類 | 管理する内容 |

1.システム管理 |

|

2.ネットワーク管理 |

|

3.業務運用管理 |

|

混同されやすい業務に“システム保守”があります。システム保守は、障害が発生した際に原因解明や復旧作業、再発防止策に取り組むことを指します。システム運用管理の一環として必要不可欠な業務となり、同じ部署や担当者が兼任しているケースも少なくありません。

\併せて読みたい! データベースの運用効率化についてはこちらの資料から/

システム運用管理の現状と課題

近年、企業がサーバやハードウェアなどを自ら準備して動作環境を構築するオンプレミスに代わって、クラウドサービスを利用したシステムの構築・運用が主流になってきています。

クラウドサービスは、初期導入の負担や時間を削減できる利点があります。一方、動作環境が外部の資源に依存したり、システム構成が複雑化したりすることによってさまざまな問題が生じています。

▼クラウド基盤の移行によって生じている問題

- 監視対象となるITインフラが多岐にわたり管理の負担が大きい

- サイバー攻撃や情報漏えいなどのセキュリティリスクがある

- エラーや障害の原因特定に工数・時間がかかる(初動対応が遅い) など

安定稼働を実現するには、複雑化したシステムを包括的に管理・監視できる体制の構築やクラウド事業者の責任範囲を踏まえたセキュリティポリシーの設定・適用、障害対応を迅速化・効率化するための横断的なデータ活用などが課題となります。

システム運用管理の課題を解決するポイント

安定かつ効率的なシステム運用を実現するには、ITインフラを一元管理してリスクに基づいたセキュリティ対策の実施とオブサーバビリティの向上を図ることがポイントとなります。

➀ITインフラの総合監視を行う

ITインフラの総合監視は、システムを構成する複数のサーバやネットワーク機器などのITインフラを1つのツールで包括的に監視する手法です。

複数の異なるクラウドサービスを利用するマルチクラウド環境やオンプレミスと混在するハイブリッド環境では、システムごとに個別の監視方法が採用されているケースがあり、情シスの運用負担を招いています。

ツールを導入してネットワークに点在する異なる環境を一元的に監視することにより、運用管理の負担軽減や障害検知の迅速化につながります。

▼総合監視ツールでできること

- ネットワーク機器やクラウドサービスの利用状況・通信状態の確認

- 稼働状況やパフォーマンス、ログの監視

- 監視項目や通知方法の一括設定・管理

- 障害検知後の定型的なオペレーションの自動化

- アラートの内容や対応履歴の管理 など

②リスクアセスメントを実施する

情報セキュリティに関するリスクアセスメントとは、企業のシステムや情報資産に関するリスクを特定・評価して対応策を講じるプロセスを指します。

社内で動作環境をコントロールできるオンプレミスとは異なり、クラウドサービスではリソースの一部をクラウド事業者が保有・管理しているため、障害やセキュリティに関するリスク管理を自社のみで完結することが困難になります。

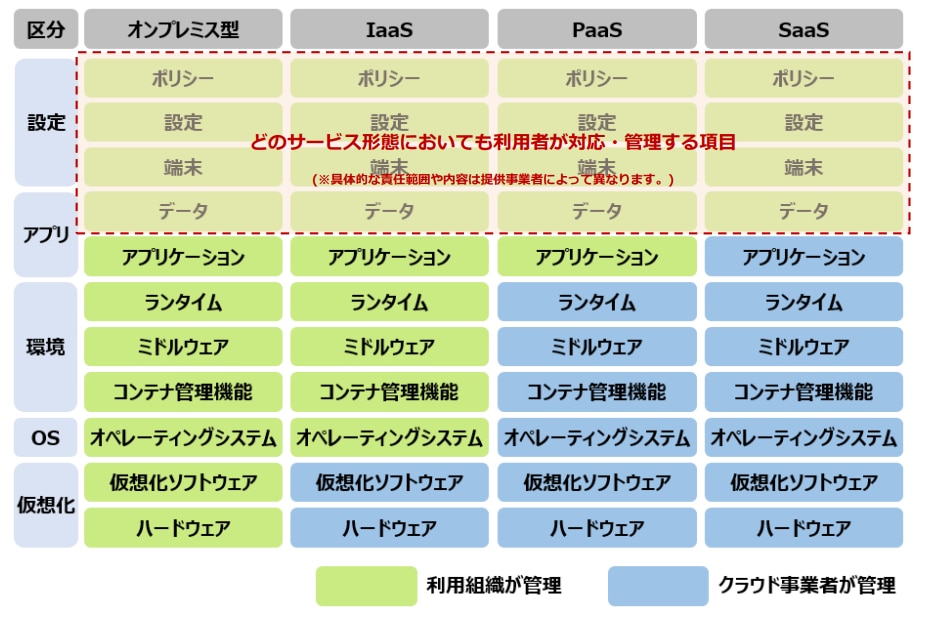

また、クラウドサービスでは利用者とクラウド事業者で責任範囲を区分する“責任共有モデル”が採用されています。

▼クラウドサービスにおける責任共有モデルの例

画像引用元:内閣官房 内閣サイバーセキュリティセンター重要インフラグループ『クラウドを利用したシステム運用に関するガイダンス』

アクセスの制御やネットワークに関する各種ポリシーの設定管理、データ保護などの領域については利用者側の責任となります。事前に責任分界点を確認してリスクの評価を行い、自社の情報資産を守るための対策を実施することが欠かせません。

出典:内閣官房 内閣サイバーセキュリティセンター重要インフラグループ『クラウドを利用したシステム運用に関するガイダンス』

③オブザーバビリティを向上する

オブザーバビリティ(observability)は、システムから出力されるデータを基に内部の構造を観測して可視化できる状態を指します。

マルチクラウド環境やハイブリッド環境では、サーバやデータベースが点在しており内部の構造が複雑化しています。従来の監視による障害の検知だけでは、影響範囲や原因を特定するのに人手によるデータ収集が必要になるため、復旧までに工数・時間を要してしまいます。

システム環境の詳細なデータを収集して内部構造を可視化できる状態にすることで、障害発生時の原因特定をすばやく行えるようになり、ダウンタイムの最小化、可用性の向上を図れます。

オブザーバビリティの重要性が高まる理由や効果については、こちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

まとめ

この記事では、システム運用管理について以下の内容を解説しました。

- システム運用管理の対象

- 情シスによるシステム運用管理の状況と課題

- システム運用管理の課題を解決するポイント

クラウド環境でのシステム構築・運用が進むなか、情シスが管理するITインフラは多様化・複雑化しており、セキュリティリスクや障害対応などに関する新たな課題が生まれています。

安定稼働を実現するには、システムの総合監視やリスクアセスメントに基づくセキュリティ管理、データを収集して全体像を可視化するオブザーバビリティの向上に取り組むことがポイントです。

『MaxGauge』は、データベースやアプリケーションサーバなどの基盤レイヤーの稼働状況を可視化できるツールです。マルチクラウド環境やハイブリッド環境で複雑化したシステムの内部データを自動収集することで、障害の予兆検知とトラブル対応の迅速化を実現します。

詳しくは、こちらの資料をご確認ください。